国際水産開発学研究室(Lab. Global Fisheries Science)

国際動物資源科学研究室(Lab. Global Animal Resource Science)

国際植物資源科学研究室(Lab. Global Plant Resource Science)

国際植物材料科学研究室(Lab. Global Plant Material Science)

国際森林環境学研究室(Lab. Global Forest Environmental Studies)

新機能植物開発学研究室(Lab. Plant Biotechnology)

国際農業開発学研究室(Lab. International Agricultural Development)

国際環境経済学研究室(Lab. International Environmental Economics)

国際情報農学研究室(Lab. International Agro-Informatics)

総合研究博物館 遺体科学研究室(The University Museum, Laboratory of Dead Body Science)

連携教員・協力口座など

上の研究室名をクリックすると、下の研究室ごとの説明に飛びます。

国際動物生産学大講座

国際植物生産学大講座

油ヤシ残渣から種々の材料を得る

樹木や農作物残渣などの植物バイオマスを有効利用するためには、素材の科学的特徴を捉える必要があります。当研究室では、各種の植物資源が有する質的・量的特性や地域社会・地球社会の持続可能性を考慮しながら、物理的・化学的手法により原料特性を明らかにすることを通して、植物バイオマスを材料や有用物質へ変換する道筋を見出だすことを目指しています。

地球生物環境学大講座

コロンビアでの窒素収支研究

陸域と海域のつながりに着目した環境技術開発と沿岸・海洋生態系保全に関する研究に取り組んでいます。浅海・岩礁域における海藻群落(藻場)の修復・造成に向けた鉄分供給(施肥)技術に関する基礎研究・フィールド試験を行うとともに、沿岸生態系保全にむけて河川流域や沿岸域の物質動態に関わる研究を実施しています。また海洋プラスチックごみ削減に向けた農業廃棄物活用についての研究にも取り組んでいます。

国際開発環境学大講座

中国雲南省の棚田と用水路の現地調査

佐藤赳 准教授

<研究室HP>

WTO(世界貿易機関)やFTA(自由貿易協定)の締結交渉の中で、アジア農村の貧困を緩和に資するような経済連携や、生態系や環境の保全に配慮した多様な農林水産業の共存を目指し ていかなければなりません。不完全競争性のパラメータを導入した同時方程式モデル体系の国際貿易モデルへの応用や、現地調査に基づく計量経済分析により、国民経済や環境、世界の様々な階層への影響評価や、調整政策の解明に取り組んでいます。

兼担教員

連携教員・協力講座など

連携教員による講義(研究所見学:農研機構・食品研究部門)

国際的な農学分野は、ひとつの大学の中には入りきらないほどの大きな広がりと展開を見せています。そこで農学国際専攻では、国内のさまざまな研究機関に所属する優れた研究者を連携教員としています。連携教員を指導教員として修士論文、博士論文の研究を行うことができます。農学国際専攻専任教員が協力指導教員となり、キャンパスでの単位取得や学生生活、研究の遂行の仕方など学生・主指導教員・協力指導教員の三者が相談して、効果的な研究が行えるよう柔軟に対応します。また、海外の大学や研究機関での優れた実績を持つ外国人を外国人客員教員として、東京大学の他専攻・他研究科の教員を協力講座として招聘しています。

ボン大学との共同の実習

英語のみで修得できる修士および博士課程のコースです。途上国の農業、環境、資源管理に関するさまざまな問題の解決に貢献できる国際的リーダーを養成することを目的としています。学生は幅広い学際的カリキュラムに沿った教育を受け、また日本の先進的研究や課題先進国としてのアプローチを学ぶこともできます。ドイツのボン大学との共同講義・実習も行っています。

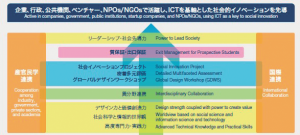

ICTを基軸に社会変革をめざすGCL 教育

GCLは、ICTを基軸に社会変革を先導しグローバル社会を牽引するトップリーダーを、産官民学・海外連携により育成する学際的な学位プログラムで、東京大学の9研究科17専攻が参加しています。農学系からは農学国際専攻のみが参加しています。自専攻の専門知識に加え、他科目の多彩な知識を有し、卓越したコミュニケーション能力を備えた、グローバルレベルの課題を解決に導くリーダー人材の養成を目指しています。

(Global Infectious Diseases Control Science)

光触媒の技術で社会問題の解決に貢献する

地球規模で深刻化する感染症を克服する方法を確立するために、幅広く共通に有効性を示す光触媒の効果を、農学を基盤とする水産業、農業、林業、畜産業等の現場で検証することを目的として、設立された社会連携講座です。

光触媒は、酸化還元反応を促進することから、有機物や細菌を分解することが可能で、環境問題を中心とした身の回りの様々な局面で利用できることが期待されます。具体的には、魚類・植物・野生動物のウイルス病を含めた種々の微生物に対する光触媒の殺菌効果検証、畜産現場の環境改善、魚類の養殖業における感染症対策や水質改善、植物工場の清浄化、ペットの飼育環境、食品加工現場の環境改善などへの光触媒の応用研究を行っていきます。

(Environmental Science for Sustainable Development)

SDGsの改善目標を実現するため、室内実験とフィールドワークを行います。水圏環境生物の特性を明らかにし、その理解の上で地球環境の保全を目指します。地上の植物・微生物についても生活環境におけるヒト・動物との関りを明らかにし、微生物の環境分布制御によりより良い生活環境の構築を目指します。特に環境における人獣共通感染症病原体の制御を目指します。